Top

전종보 기자

헬스조선, 2021.05.26

연매출 1조원 이상의 국산 블록버스터급 신약 개발을 위해 정부 주도로 1조원 규모 메가펀드를 조성해야 한다는 의견이 제기됐다. 추후 민관 협력을 통해 컨소시엄을 구성하는 한편, 기술 혁신성과 사업성을 기반으로 ‘신약 국가대표’ 후보를 선별해 이들 기업이 진행하는 후기 임상개발에 대한 지원 역시 강화돼야 한다는 주장이다.

한국혁신의약품컨소시엄 허경화 대표는 26일 온라인으로 열린 ‘한국제약바이오협회 프레스웨비나’를 통해 이 같이 밝혔다. 첫 번째 연자로 나선 허 대표는 ‘K-블록버스터 신약 탄생 가능한가’를 주제로 국내외 제약·바이오산업 트렌드와 국산 블록버스터 신약 개발 모델에 대해 소개했다.

앞서 바이오헬스를 국가 3대 중점산업으로 선정한 정부는 ‘제약·의료기기 세계시장 점유율 3배 확대’ ‘바이오헬스 수출 500억달러 달성’을 목표로 신약 개발에 약 1조4747억원을 지원할 예정이다. 허경화 대표는 정부의 적극적인 투자 필요성에 대해 공감하면서도, 성공적인 개발을 위해서는 현재 지원이 집중된 초기 임상 외에 후기 임상에 대한 지원 또한 강화돼야 한다고 조언했다. 그는 “신약개발의 핵심은 후기 임상의 성공”이라며 “후기 개발로 갈수록 대규모 자본과 긴 개발기간이 필요하지만 정부 지원 금액은 후기임상 투입에 제한적이다”고 말했다.

허경화 대표는 우리나라의 낮은 신약 개발 효율성과 자본시장의 구조적 문제점에 대해서도 지적했다. 허 대표는 “기초 연구개발과 초기단계 기술수출은 우리나라의 강점으로 부각되나, 더 큰 부가가치를 창출하기 위한 혁신신약의 글로벌 임상개발 및 사업화를 통한 성과는 부진하다”며 “개발효율성이 높은 아일랜드, 미국, 스위스 등은 사업화를 기반으로 연구를 진행한다는 점에서 한국과 차이를 보인다”고 설명했다.

현재 우리나라의 신약개발 자본시장은 ▲정부의 제한된 R&D 지원 규모 ▲기초연구와 초기개발에 집중된 지원 ▲민간펀드의 스타트업·바이오벤처 집중 투자 ▲해외에 비해 적은 국내 기업들의 R&D 투자(2019년 기준 113개 상장기업 투자금액 2조7000억원, 로슈 투자금액 11조6000억원) 등의 특징을 갖고 있다. 허 대표는 이 같은 자본시장에 구조적 변화가 필요하다고 강조했다.

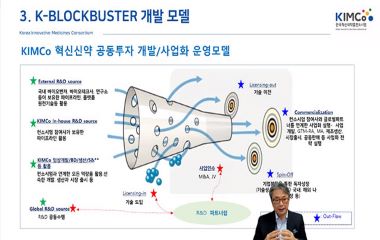

국산 블록버스터 신약 개발을 위해 민관협력의 필요성을 언급한 허 대표는 ‘메가펀드’ 구축을 통해 신약개발 자금을 마련하는 한편, 기술 혁신성·사업성을 기반으로 ‘신약 국가대표’ 후보를 선별해 이들의 후기 임상 투자를 확대해야 한다고 조언했다. 그는 “정부가 후기임상에 집중 투자하는 메가펀드를 조성해 투자자로서 자본시장의 마중물 역할을 해야 한다”며 “펀드 공공투자 비율을 높여 후기 임상개발에 민간 투자 또한 유도해야 한다”고 말했다. 이어 “기업 차원의 현물 출자·현금 투자와 민간펀드의 후기 임상개발 목적 투자, 후기 임상 투자로 확장된 자본생태계 구축 또한 필요하다”고 덧붙였다.

끝으로 허 대표는 “제약·바이오산업은 개발에 오랜 시간이 소요되고 자본조달 또한 쉽지 않은, 성공률이 낮은 산업”이라며 “여러 기업, 전문가들이 컨소시엄을 구축한다면 이 같은 리스크를 분산하고 효율성과 성공률을 높일 수 있을 것이다”고 말했다. 이어 “아직 우리는 각자도생이 어렵지만, 뭉치면 (블록버스터 신약개발이)가능하다고 본다”며 “컨소시엄을 구성해 모든 역량을 집결하고 K블록버스터 신약 개발한다면 우리도 글로벌 제약바이오 강국으로 갈 수 있다”고 덧붙였다.